模擬講義|2025

さまざまな分野で最先端の研究や診療を行い、東北大学の医学部生へ講義を行っている教授が、オープンキャンパスにて高校生向けの特別授業を開講します!

一足先に、大学での本格的な医学講義を体験してみませんか?

医学の面白さや奥深さを感じ、将来の進路選びにもきっと役立つはずです。

みなさんのご参加をお待ちしています!

会場

星陵会館・星陵オーディトリアム2階 講堂(座席数 280 立見席も開放します)

時間割

※講義タイトルをタップまたはクリックで紹介へスクロールします

30日

10:30ー11:30

13:00ー14:00

14:30ー15:30

31日

10:30ー11:30

13:00ー14:00

14:30ー15:30

講義紹介

講義A

30日 10:30ー11:30

「病は気から」は

「がん」でも当てはまるのか?

中谷 直樹教授

東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門

(兼)医学系研究科 健康行動疫学分野

現代社会において「こころの健康」への関心が高まっています。近年の疫学研究では「抑うつ」が死亡リスクを高めることが報告されています。日本では古くから「病は気から」という言葉があります。特に、病気になりたくない方、病気になった方がこの言葉を信じ、病気に打ち勝つために、無理に気持ちを前向きに強く持っていなければならないと思いがちです。今回、がんに焦点を当て「病は気から」について説明します。また、がん患者さんのご家族の健康影響についての研究も紹介します。

参考リンク

講義B

30日 13:00ー14:00

死因究明はなぜ必要か?

~ドラマ「アンナチュラル」の世界へようこそ~

美作 宗太郎教授

法医学分野

人の死は避けられないものです。患者さんが亡くなると、医師が死亡診断をして書類作成がなされ、ご家族は葬儀の準備に入ります。しかし、事件や事故に巻き込まれた(疑いも含む)方々や死因不明の方々、そして身元不明の方々は、ご遺体を詳しく調べなければなりません。その際に、警察などの司法機関からの要請で法医解剖や様々な検査を担っているのが法医学分野です。今回の模擬講義では、皆さんの日常生活では殆ど関わることのない死因究明について紹介します。本学では医学科3年生と4年生の学生に法医学の講義をしますので、もっと詳しく知りたい方は数年後に本学の講義室でお会いしましょう。

参考リンク

講義C

30日 14:30ー15:30

Muse細胞治療の世界展開戦略

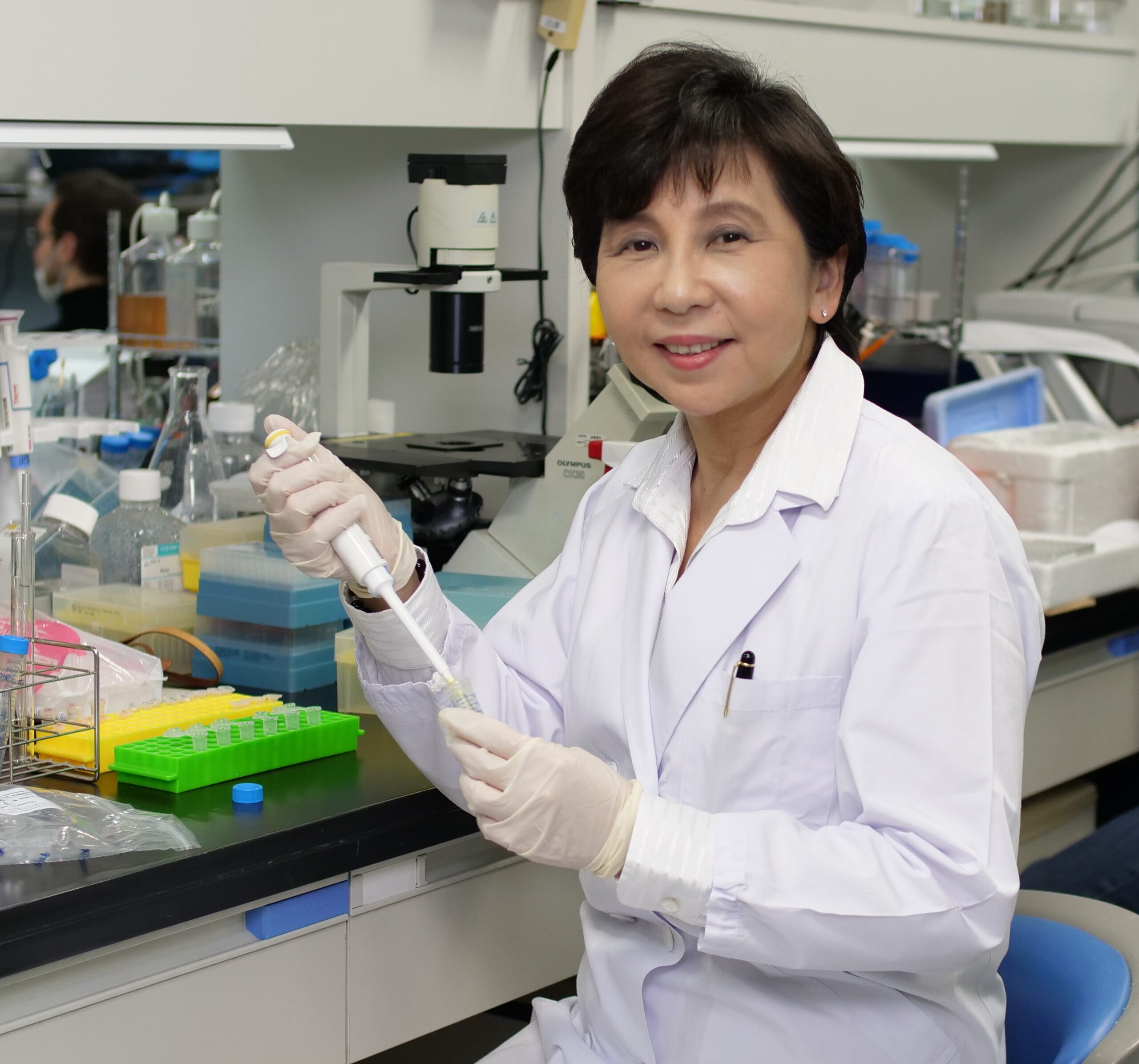

出澤 真理教授

細胞組織学分野

Muse細胞はHLA適合検査や免疫抑制剤を使うことなく、ドナーMuse細胞の点滴によって様々な疾患を治療できることが心筋梗塞、脳梗塞、筋萎縮性側索硬化症、脊髄損傷、新生児虚血性低酸素性脳症などの患者さんたちの治験によって示されております。Muse細胞は我々の生体にあり、体内の様々な部位で傷ついた細胞や死んだ細胞を健常な細胞に置き換えることで組織恒常性に寄与していると考えられています。この細胞を活用することで、腫瘍化のリスクが低く安全で有効な治療が期待できます。現在のMuse細胞の展開についてお話します。

参考リンク

講義D

31日 10:30ー11:30

日々のスキンケアが未来の健康を左右する

~皮膚と全身疾患の関係~

浅野 善英教授

皮膚科学分野

皆さんは「皮膚の機能」をどのくらいご存じでしょうか。皮膚は人体の表面を覆う単なる隔壁のようなものと考えられがちですが(実際に17世紀ごろまではそのような認識でした)、生命の保持に不可欠な様々な機能を持つ人体最大の臓器です。「皮膚が臓器?」と違和感を覚えた方もおられるかもしれませんが、臓器とは「特定の機能を果たすために組織が集まり、独立した構造を持つ身体の一部」と定義され、皮膚はこの定義を十分に満たす精緻な機能を持っています。近年では特に免疫臓器としての機能が注目されており、日々のスキンケアが私たちの未来の健康を左右する可能性が議論されています。本講演では、最新の皮膚科学研究に基づき、皮膚の重要な役割と、それを支える日々のスキンケアの意義について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

参考リンク

講義E

31日 13:00ー14:00

ヒトは敵か味方か、生きていないウイルスの生存戦略

~医学部で学ぶ微生物学の視点から~

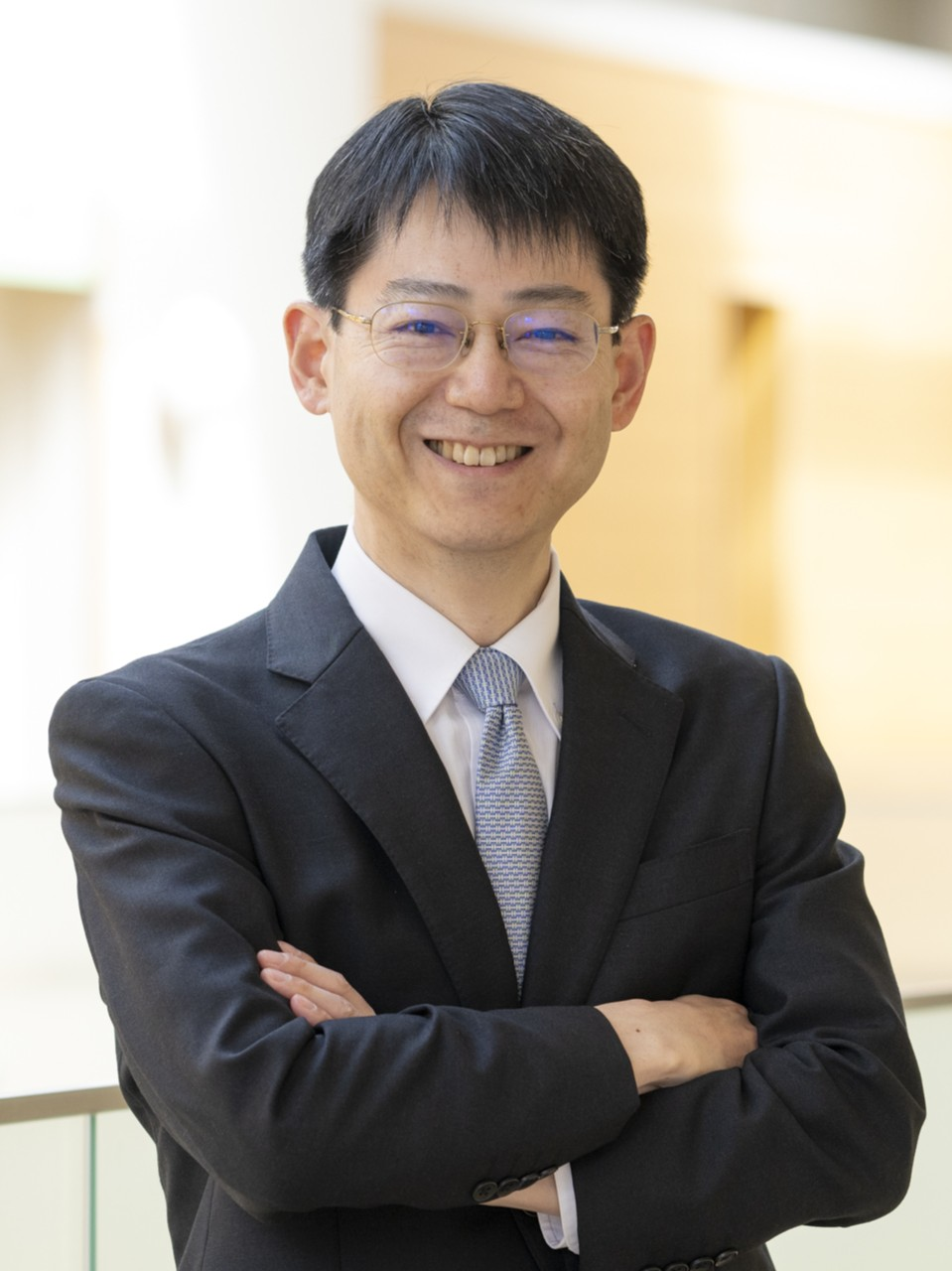

斉藤 繭子教授

微生物学分野

医学部で学ぶ微生物学では、細菌、真菌、寄生虫などの“微生物”のうち、感染症の原因となるものを対象としています。また、ウイルスは厳密には“生物”ではありませんが、インフルエンザウイルス、ノロウイルス、SARS-CoV-2、HIVなど、人に感染して病気を引き起こす重要な存在として、講義の中で扱われています。高校の生物では「生命の仕組み」そのものを学ぶことが中心ですが、医学部では「病気との関わり」や「治療・予防とのつながり」に重点が置かれます。微生物がどのようにして人から人へと広がり、私たちの防御システム(免疫)をどうすり抜けているのかを学びながら、感染症がなぜ繰り返されるのかを一緒に考えてみましょう。

参考リンク

講義F

31日 14:30ー15:30

硫黄と生命

本橋 ほづみ教授

医化学分野

私たちの体にとって、酸化還元反応はとても大事な機能であり、生命活動の本質をになっていると理解できます。日常生活の中で、紫外線を浴びたり、食品添加物を食べたり、風邪を引いたりなど、さまざまな外的因子に曝されると、体の酸化還元バランスが変化します。そうした時、体に備わっている応答メカニズムが働くことで、体の状態は変化しっぱなしではなく、元の状態に戻ることができます。私たちの研究室では、このような酸化還元反応を制御する体の中の分子機構を理解することで、健康長寿の実現に資する基礎研究を目指しています。講義では、特に、最近新しく発見された生体分子である超硫黄分子とその働き、そして、それがどのように体の中で制御されているのかを中心にお話します。

参考リンク

ご来場のみなさまへ

- 模擬講義の予約は不要です。直接会場までお越しください。

- 満席によりご案内を終了することがあります。

- 講義の開始、終了予定時刻は目安であり、多少前後することがあります。

- 席に余裕がある場合には途中入場も可能です。

- 講義中はお静かにお願いいたします。

- 会場内は食事不可です。(ふたが閉まる飲み物は可)

- 講義の撮影・録音・録画はご遠慮ください。

※保護者の方もご聴講いただけます。